医療法人とは、医療法に基づき設立された法人です。医療法人の設立や運営等制度設計は、医療法や医療法施行規則、各種通達などに基づき詳細に規定されています。

本記事では、

1.医療法人の定義(医療法第39条等)

2.医療法人の種類(医療法第44条等)

について、関連法令を引用しながら解説します。

なお、以下の内容は執筆日時点での法令情報に基づいています。法令改正等がないか必ずご確認ください。また、内容について細心の注意を払っておりますが、記載の内容をもとに生じたあらゆる損害に関して、弊事務所では一切の責任を負いません。

1.医療法人の定義

医療法人は、医療法第39条に基づき設立された法人です。

以下の条文からわかるように、

A:病院、医師若しくは歯科医師が(1名以上)常時勤務する診療所、老健、介護医療院を開設しようとする

B:社団又は財団

の2要件を満たしたうえで、都道府県知事の認可を受けて設立された法人が医療法人となります。

<医療法>

第39条

病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。

2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。

第44条

医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第三項及び第六十六条の三を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。

それでは、医療法人にはどのような種類があるのでしょうか。

2.医療法人の種類

医療法人は、以下の形態別分類を行うことができます。

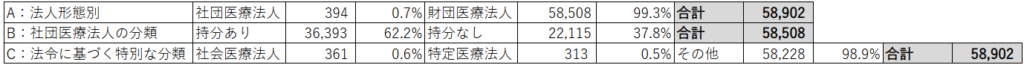

「出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアル」 厚生労働省医政局

A:法人としての形態別分類→社団医療法人、財団医療法人

B:社団医療法人の分類→持分あり(経過措置型法人)、持分なし(基金拠出型法人、その他)

C:法令に基づく特別な分類→社会医療法人(医療法)、特定医療法人(租税特別措置法)、その他

上記分類について、以下で解説します。

A:法人形態別分類

α.社団医療法人→社団(特定目的を有するヒトの集まり)による組織。機関は社員総会、理事、理事会及び監事からなる。

β.財団医療法人→財団(拠出財産をもとにした集まり)による組織。機関は評議員、評議員会、理事、理事会及び監事からなる。

以下の法人数統計からわかるように、現在存在する医療法人の大半(99%超)は社団医療法人です。

財団医療法人は、寄付された財産が法人の元になるため設立に際して多額の財産が必要となる、寄付の際には贈与税の論点が生じるなどのデメリットが一般的には生じるため、社団医療法人が大半を占めるのが現状です。

B:社団医療法人の分類

α.持分あり→定款に持分の定めがある法人。平成19年医療法改正により、新設できなくなった。

β.持分なし→定款に持分の定めがない法人。新設の医療法人は持分なしになる。基金拠出型法人とその他に分かれる。

医療法人の大半を占める社団医療法人は、定款に退社時の持分払い戻し、残余財産分配など持分の定めがあるかにより2つに分類されます。

ただし、平成19年の医療法改正により、医療法人は持分なし法人しか新設できなくなりました。

なお、同改正により、基金拠出型法人という持分なし医療法人の形態ができています。基金拠出型医療法人は、定款の定めにより基金へ拠出した者に対して拠出額の返還義務を負うことになります。持分あり法人と比べると、払い戻し金額が純資産ベースか拠出額か、残余財産分配の有無などで違いが生じます。

<医療法施行規則>

第30条の37

社団である医療法人(持分の定めのあるもの、法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人を除く。社団である医療法人の設立前にあつては、設立時社員。)は、基金(社団である医療法人に拠出された金銭その他の財産であつて、当該社団である医療法人が拠出者に対して本条及び次条並びに当該医療法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定款で定めることができる。(後略)

C:法令に基づく特別な分類

α.社会医療法人→医療法第42条の2に基づく法人。法人税や固定資産税等の優遇や本来業務に支障のない限り収益事業を行うことができ、社会医療法人債が発行できる。

β.特定医療法人→租税特別措置法第67条の2に基づく法人。法人税の優遇がある。

医療法及び租税特別措置法により、公益性の高い事業を行う医療法人について、社会医療法人は都道府県知事の認定、特定医療法人は国税庁長官の承認を得ることで優遇措置が受けられます。

具体的な税務上の優遇としては、社会医療法人では本来業務から生じる所得について法人税が非課税に、直接救急医療等確保事業等の業務の用に供する固定資産の不動産取得税、固定資産税が非課税になるなどの優遇があります。また、特定医療法人は、法人税率が19%に優遇されます。

なお、いずれの法人も上記医療法人のA:形態別分類は問われず、B:社団医療法人の場合持分なし法人のみが対象となります。

〇社会医療法人関連条文

<医療法>

第42条の2

医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。

第54条の2

社会医療法人は、救急医療等確保事業の実施に資するため、社員総会において議決された額又は寄附行為の定めるところにより評議員会において議決された額を限度として、社会医療法人債(第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により社会医療法人が行う割当てにより発生する当該社会医療法人を債務者とする金銭債権であつて、次条第一項各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。以下同じ。)を発行することができる。

<法人税法>

第6条

内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、前条の規定にかかわらず、各事業年度の所得に対する法人税を課さない。

別表第2 公益法人等の表

医療法人(医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)

<地方税法>

第73条の4

道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

八の二 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるもの

第348条

2 固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。(後略)

十一の五 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの

〇特定医療法人関連条文

<租税特別措置法>

第67条の2

財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもの(清算中のものを除く。)のうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき政令で定める要件を満たすものとして、政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けたもの(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人を除く。)の当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得については、法人税法第六十六条第一項、第二項及び第六項の規定にかかわらず、百分の十九の税率により、法人税を課する。

上記のように、一口に医療法人といっても様々な形態の医療法人があり、多数の関連法令に基いてそれぞれのメリット・デメリットがあります。医療法人の設立に際しては、各種法令や通達の動向に着目しながら、多角的に検討を行う必要があります。

参考

厚生労働省の令和6年統計(1)によると、各類型別医療法人数は以下のようになっています。

(1)厚生労働省 「種類別医療法人数の年次推移」(令和6年3月31日現在)

次回は、医療法人の機関設計について投稿予定です。